本文由 皮膚專科專業研發師團隊 專業編輯

杜鵑花酸水楊酸一起用安全嗎?它們都是可以改善痤瘡和粉刺的成分,是許多油痘肌的保養好朋友,但當這兩者碰在一起時,到底會不會對皮膚造成負擔?

這篇文章將從專業角度,解析杜鵑花酸和水楊酸的搭配原理,並分享使用的最佳方法與注意事項,讓你在油痘肌保養中事半功倍。

杜鵑花酸水楊酸可以一起用嗎?

杜鵑花酸的使用形式,可以分為藥品(處方藥)與保養品,與水楊酸搭配時,需要不同的考量方式,如下:

杜鵑花酸藥膏、水楊酸:不建議同時使用!

杜鵑花酸藥膏(通常濃度 15~20%)是處方用於治療粉刺、痘痘與酒糟肌的藥物。由於濃度較高,不建議同時使用,務必由皮膚科醫師指示來搭配。

⚠️建議諮詢醫師,不要自行與其他抗痘藥物混搭,可能會造成過度刺激。

杜鵑花酸保養品、水楊酸:可以一起使用!

杜鵑花酸保養品濃度較低(常見為10%以下),相較於藥品版本較為溫和,因此在搭配水楊酸時,有更高的靈活度!兩者可以一起用,但需掌握正確使用方式。建議使用原則如下:

✔️初學者應從低濃度、低頻率開始

選擇濃度較低的水楊酸(1%以下)與低濃度杜鵑花酸(3%以下),但建議從低頻率開始,例如每週 2~3 次,讓皮膚適應後再逐步增加使用頻率。✔️兩者應錯開時間使用

間隔使用較為安全,例如今天用水楊酸,明天再使用杜鵑花酸。✔️臉部需分區使用

分區使用降低刺激,可以選擇在T 字部位(出油粉刺區)使用水楊酸,U 區(容易長痘區)使用杜鵑花酸,讓保養更有針對性。✔️ 敏感肌應先進行手臂測試

若肌膚敏感,建議先選用相對較溫和的杜鵑花酸,降低皮膚的負擔。✘ 不建議高濃度一起使用

如 10% 杜鵑花酸+ 2% 水楊酸,可能會導致過度去角質,引起皮膚乾燥、泛紅或不適。建議從上述解說的「低濃度、低頻率」開始使用。

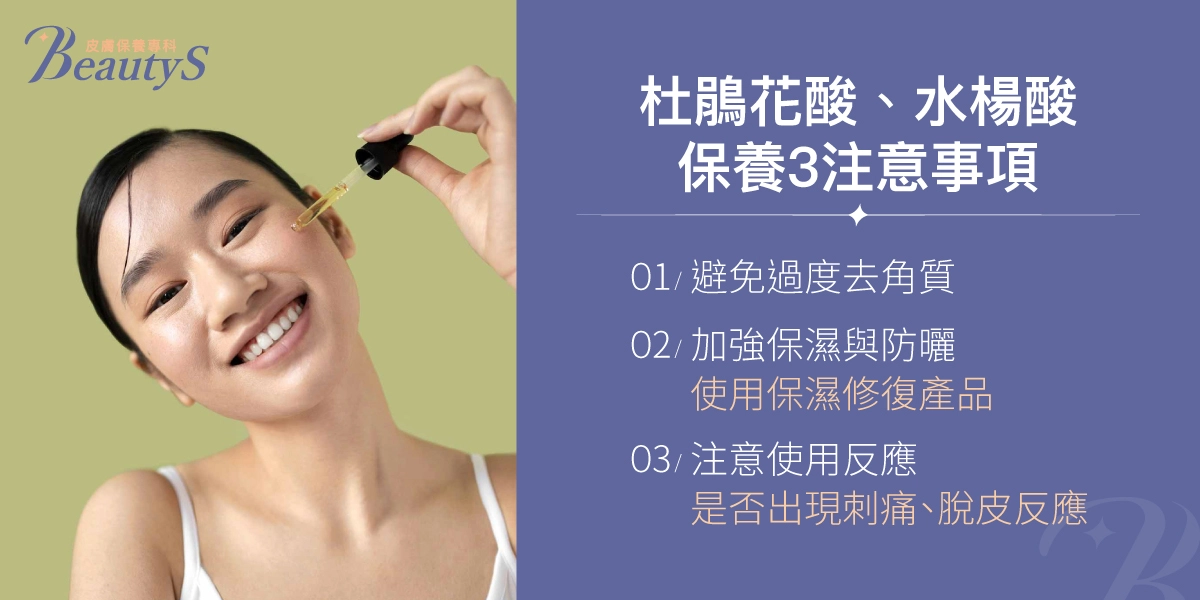

杜鵑花酸、水楊酸一起用,後續保養3個注意事項必看!

避免過度去角質

杜鵑花酸與水楊酸均具有去角質功能,需避免再使用其他酸類或磨砂產品,以免加重皮膚負擔。加強保濕與防曬

使用添加B5、積雪草萃取、神經醯胺或玻尿酸等保濕修復產品,加強補水與鎖水,避免乾燥或刺激反應。白天出門前,務必使用SPF 30以上的防曬產品,防止紫外線導致曬黑。注意使用反應

如出現刺痛、脫皮等刺激反應,可減少使用頻率或暫停使用,並與專業醫師討論適合的調整方案。

杜鵑花酸VS.水楊酸的差異

想要利用杜鵑花酸與水楊酸,改善油痘與粉刺肌問題,就必須先了解兩者的特性:

杜鵑花酸

溫和的角質代謝,有抗發炎效果和淡化黑色素的能力,特別適合處理紅腫的發炎性痤瘡和色素沉澱,其溫和的特性,對於敏感肌膚也相對友好。水楊酸

水楊酸是一種脂溶性成分,能滲透至毛孔內部,清理堆積的皮脂和角質,減少粉刺形成,同時控油效果顯著。

杜鵑花酸 vs. 水楊酸主要差異 | ||

特性 | 杜鵑花酸 | 水楊酸 |

溫和性 | 溫和,適合敏感肌 | 可能對敏感肌具刺激性 |

抗痘效果 | 消炎抑菌 | 調理毛孔,減少粉刺形成 |

針對色素沉著 | 有效,適合淡化痘印與斑點 | 非直接改善效果 |

適用膚質 | 各類膚質,尤其敏感肌 | 特別適合油痘性肌膚 |

常見商品 | 痘痘精華、淡斑類保養品、醫美處方產品 | 痘痘精華、沐浴露或身體乳(針對身體、背部痘痘) |

兩種酸類,不論是分時還是分區使用,只要循序漸進地建立皮膚耐受性,加上保濕與防曬的完善保護,就能幫助解決多重肌膚問題,從而擁有穩定、無瑕的健康肌膚。

保養品專家研發師,專注推廣肌膚保養理念

藥妝領域專家研發師團隊,憑藉豐富的經驗和專業知識,致力於推廣科學的肌膚保養理念。並且推薦優秀、好用的保養產品給大家認識,歡迎想變美、更年輕的朋友持續關注我們,獲取最新的護膚資訊和產品推薦。

傳遞正確的保養觀念,每個人都能擁有好肌膚。